변액보험 '자투리 펀드' 주의보

입력 2018.03.27 06:00

수정 2018.03.27 06:36

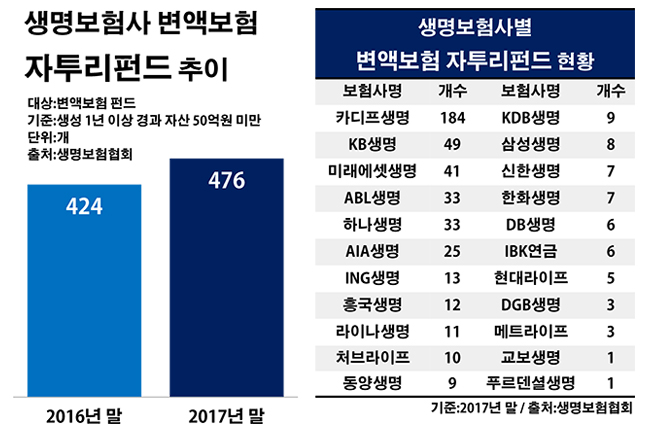

개설 1년 지나고도 50억 미만 1년 새 12.3%↑

비용 불어나 수익률에 악영향…가입자만 손해

지난해 말 기준 생성된 지 1년이 넘은 변액보험 펀드 1187개 중 설정 자산이 50억원에 미치지 못하는 상품은 총 476개로 전년 동기(424개) 대비 12.3%(52개) 증가한 것으로 집계됐다.ⓒ데일리안 부광우 기자

지난해 말 기준 생성된 지 1년이 넘은 변액보험 펀드 1187개 중 설정 자산이 50억원에 미치지 못하는 상품은 총 476개로 전년 동기(424개) 대비 12.3%(52개) 증가한 것으로 집계됐다.ⓒ데일리안 부광우 기자

변액보험 펀드 가운데 만들어진지 1년이 지난 후에도 자산 규모가 50억원에 미치지 못하는 이른바 '자투리 펀드'가 늘고 있는 것으로 나타났다.

기반 펀드의 운용 성과에 따라 고객이 가져가는 돈이 변하는 변액보험의 특성 상 이런 소규모 펀드가 많아질수록 자산 운용에 들어가는 비용만 불게 되고, 이는 수익률을 갉아먹는 요소가 된다. 이로 인해 결국 손실을 보는 건 변액보험에 가입한 소비자들인 만큼 생보사들이 좀 더 적극적으로 펀드 관리에 나서야 한다는 지적이 나온다.

27일 생명보험협회에 따르면 지난해 말 기준 개설된 지 1년이 넘은 변액보험 펀드 1187개 중 설정 자산이 50억원에 미치지 못하는 상품은 총 476개로 전년 동기(424개) 대비 12.3%(52개) 증가한 것으로 집계됐다.

보험사별로 보면 이 같은 자투리 변액보험 펀드가 가장 많았던 곳은 BNP파리바카디프생명으로 184개에 달했다. KB생명과 미래에셋생명이 각각 49개와 41개로 뒤를 이었다. 이밖에 ABL생명(33개)·하나생명(33개)·AIA생명(25개)·ING생명(13개)·흥국생명(12개)·라이나생명(11개)·처브라이프생명(10개) 등이 10개 이상의 자산 50억원 미만 변액보험 펀드를 갖고 있었다.

자투리 펀드가 문제가 되는 가장 큰 이유는 정상적인 운용이 곤란하기 때문이다. 담고 있는 자산이 너무 적어 포트폴리오 구성이 불가능해 투자 목적에 따른 운용과 분산이 힘들 수밖에 없다.

또 설정 자산이 크던 작던 운용을 위해서는 일정한 수준의 고정 비용이 발생하기 때문에 펀드 규모가 작을수록 비용이 높아진다는 측면도 자투리 펀드가 갖는 단점이다. 아울러 펀드의 수가 많아지면 자연히 한 매니저가 관리해야 하는 펀드가 과다해져 수익률 관리에 소홀해 질 수 있다는 비판도 있다.

이 때문에 자투리 펀드의 증가는 이를 기반으로 한 변액보험 전반의 수익률에 부정적 요인이다. 변액보험은 생보업계의 주요 투자 상품으로 보험과 펀드를 결합한 형태다. 보험료를 펀드에 투자하고 그 운용 실적에 따라 수익률이 결정된다.

늘어나는 자투리 펀드를 둘러싸고 더욱 우려가 커지는 대목은 최근 생보사들이 변액보험 판매를 크게 확대하고 있다는 점이다. 변액보험 수익률에 영향을 받는 고객이 그 만큼 늘고 있다는 얘기다.

실제로 지난해 국내 25개 생명보험사의 변액보험 초회보험료 수익은 1조9563억원으로 전년 동기(1조2815억원) 대비 52.7%(6748억원) 급증했다. 초회보험료는 고객이 보험에 가입하고 처음 납입하는 보험료로 보험업계의 성장성을 보여주는 대표 지표다.

이처럼 생보사들이 변액보험 영업에 열을 올리는 배경에는 2021년 본격 시행되는 새 국제회계기준(IFRS17)이 자리하고 있다. IFRS17의 핵심은 시가 기준의 부채 평가다. 저금리 상태에서도 고금리로 판매된 상품은 가입자에게 돌려줘야 할 이자가 많은데 IFRS17은 이 차이를 모두 부채로 계산한다. 이에 따라 보험사는 보험금 적립 부담이 커지게 된다.

그런데 변액보험은 IFRS17이 적용돼도 보험사 입장에서 자본 부담이 크지 않은 상품이다. 변액보험은 저축성 상품처럼 보험사가 가입자에게 약속한 이율의 이자를 내주는 것이 아니라 자산 운용에 따른 수익을 나눠주는 형태여서 보험사의 부채가 크게 늘지 않는다.

이런 상황들이 맞물리면서 생보사들이 변액보험 펀드부터 제대로 관리해야 한다는 목소리는 점점 커지고 있다. 당장의 판매에만 목을 매고 제대로 된 수익률은 제공하지 못한다면 변액보험에 대한 소비자들의 불신만 키우게 될 것이란 지적이다.

보험업계 관계자는 "가입 당시 기대했던 수익률에 미치지 못하면서 변액보험에 들면 손해라는 인식이 소비자들 사이에서 확산되고 있다"며 "변액보험 수익률을 근본적으로 끌어올리기 위해서는 새로운 펀드를 계속 늘리기보다 기존에 있는 상품들의 자산 운용부터 신경 써야 할 것"이라고 말했다.