4대 금융그룹 부실채권 10조 넘었는데…'균열 조짐' 대출도 17조5000억

입력 2024.08.23 06:00

수정 2024.08.23 06:00

고금리 장기화에 여신 건전성 '몸살'

정리 과정서 손실 부담 가중 불가피

은행권 먹구름 이미지. ⓒ연합뉴스

은행권 먹구름 이미지. ⓒ연합뉴스

국내 4대 금융그룹이 떠안고 있는 부실채권이 한 해 동안에만 3조원 넘게 불어나면서 10조원을 돌파한 것으로 나타났다. 여기에 더해 아직 부실에 빠지진 않았지만, 균열 조짐을 보이고 있는 대출도 17조5000억원에 달하는 현실은 긴장감을 더욱 키우는 대목이다.

길어지는 고금리의 터널 속 빚을 갚는데 어려움을 겪는 이들이 많아지면서 대출의 질이 계속 나빠지는 가운데, 손실을 떠안는 금융사의 부담도 날이 갈수록 가중될 것으로 보인다.

23일 금융권에 따르면 올해 상반기 말 기준 KB·신한·하나·우리금융 등 4대 금융그룹에서 발생한 고정이하여신은 총 10조4192억원으로 전년 동기 대비 47.5%(3조3558억원) 늘었다.

고정이하여신은 금융사가 내준 여신에서 통상 석 달 넘게 연체된 여신을 가리키는 표현이다. 금융사들은 자산을 건전성에 따라 ▲정상 ▲요주의 ▲고정 ▲회수의문 ▲추정손실 등 다섯 단계로 나누는데 이중 고정과 회수의문, 추정손실에 해당하는 부분을 묶어 고정이하여신이라 부른다.

금융그룹별로 보면 우선 KB금융의 고정이하여신이 3조920억원으로 64.7% 증가하며 최대를 기록했다. 신한금융 역시 2조8124억원으로, 하나금융은 2조3671억원으로 각각 38.6%와 34.5%씩 해당 금액이 늘었다. 우리금융의 고정이하여신도 2조1477억원으로 53.7% 증가했다.

문제는 이렇게 드러난 부실 말고도 수면 아래 도사리는 숨은 위험도 몸집을 불리고 있다는 점이다. 실제로 이들 금융그룹이 보유한 요주의여신은 총 17조4911억원으로 같은 기간 대비 38.3%(5조217억원) 늘었다.

금융사에서 요주의여신으로 분류된 대출은 부실채권으로 넘어가기 바로 전 단계에 위치한 여신이다. 일반적으로 금융사가 내준 대출에서 연체가 1개월을 넘었지만, 아직 3개월에는 도달하지 않은 여신을 가리킨다. 금융사들의 대출 건전성 분류 중 정상 상태에서 막 벗어난 여신이다.

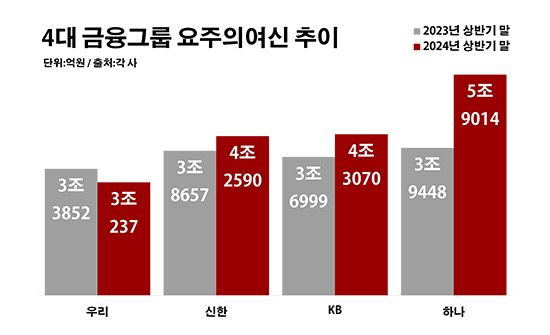

금융그룹별로 보면 하나금융의 요주의여신이 5조9014억원으로 49.6% 증가했다. KB금융 역시 4조3070억원으로, 신한금융도 4조2590억원으로 각각 16.4%와 10.2%씩 관련 액수가 늘었다. 조사 대상 금융그룹들 중에서는 우리금융의 요주의여신만 3조237억원으로 10.7% 줄었다.

4대 금융그룹 요주의여신 추이. ⓒ데일리안 부광우 기자

4대 금융그룹 요주의여신 추이. ⓒ데일리안 부광우 기자

몸집을 불리는 리스크의 배경에는 고금리 여파가 자리하고 있다. 역대급으로 높은 수준의 금리 기조가 생각보다 길게 이어지면서, 빚을 갚는데 어려움을 겪는 차주들이 많아지고 있어서다.

한국은행은 2022년 4월부터 지난해 1월까지 사상 처음으로 일곱 차례 연속 기준금리를 인상했다. 이중 7월과 10월은 기준금리를 한 번에 0.5%포인트 올리는 빅스텝을 단행했다. 이에 따른 한은 기준금리는 3.50%로, 2008년 11월의 4.00% 이후 최고치다.

은행 계열사를 중심으로 대출 부실을 정리하려는 노력은 지속되고 있다. 손실을 감수하더라도 부실이 과도하게 누적돼 리스크가 가중되는 현상을 최소화하겠다는 의지다. 실제로 KB국민·신한·하나·우리은행 등 4개 은행이 상각하거나 매각한 부실채권은 올해 상반기에만 2조5089억원으로 지난해 같은 기간보다 49.1% 증가했다.

은행은 회수 가능성이 거의 없다고 판단된 부실채권을 상각이나 매각을 통해 처리하게 된다. 상각은 은행이 손해를 감주하고 갖고 있던 부실채권을 아예 장부에서 지워버렸다는 의미다. 부실채권 매각은 채권 원가에 훨씬 못 미치는 돈을 받고 자산유동화 전문회사 등에 이를 넘긴 것이다.

금융권 관계자는 "금리 인하가 가시화하고 있지만, 장기적으로 이어진 고금리 영향을 감안하면 금융사의 여신 건전성 회복에는 꽤 시간이 필요할 것"이라며 "부실채권 상각과 매각에 투입해야 할 비용 지출도 상당할 수밖에 없다"고 말했다.