[양경미의 영화로 보는 세상] 삶과 죽음에 대한 질문, 영화 ‘대전블루스’

입력 2020.12.03 14:08

수정 2020.12.03 14:09

ⓒ

ⓒ

인도의 갠지스 강은 다양한 매력을 품고 있는 곳이다. 많은 사람들의 식수이자, 목욕터, 빨래터, 화장터로 이용된다. 분명 하나의 강인데, 누구에게는 삶의 터전이고 또 누군가에는 죽음의 장소다. 성지를 찾는 순례자들은 목욕을 하며 전생과 이생에 쌓은 업이 씻겨 내려가길 기원하고 다른 한쪽에는 죽은 사람의 시신을 화장해 재를 뿌린다. 갠지스 강을 보면 삶과 죽음이 공존하는 마치 인생의 축소판을 보는 듯하다. 우리에게 ‘산다’는 것은 어떤 의미일까. 삶은 죽음과 분리될 수 없고 서로 이어져 끊임없이 순환하는 뫼비우스의 띠와 같다. 역설적이지만 웰 다잉(well-dying)은 곧 행복하고 아름다운 삶을 추구하는 웰빙(well-being)과 직결돼 있다.

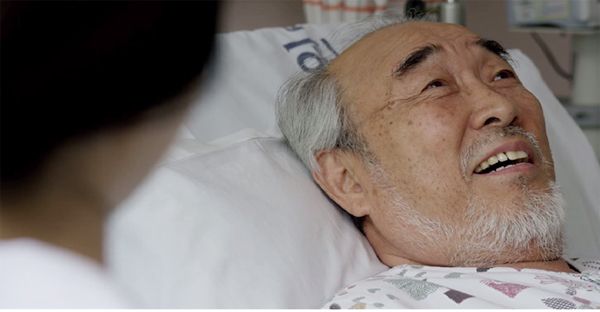

최근 재개봉한 영화 ‘대전블루스’는 이러한 삶과 죽음에 관해 질문을 던진다. 김용을 작가의 옴니버스 연극 ‘손님’이 원작인 이 작품은 병원 내 환자들과 의료인 사이에서 벌어지는 이야기를 다룬다. 호스피스 병동에 근무하는 정신과 박사 강수연(반민정 분)은 환자를 가족과 같이 돌보는데 그중에서도 목사였던 민두홍(이종국 분)과 18세 소녀 서지인(이경민 분)을 정성껏 보살핀다. 어느 날 수연은 죽음이 두렵다는 지인을 데리고 몰래 병원을 나가고 두 사람은 도시의 화려한 네온사인의 짜릿한 쾌감에 젖어 밤거리를 활기차게 누빈다.

영화는 웰다잉이라는 사회적 이슈를 담고 있다. 생과 사는 인간에게 필연적인데 그동안 우리사회는 죽음이 주는 부정적인 이유 탓에 그에 대한 이야기를 금기시했다. 잘 살기위한 정보들은 넘쳐나지만 웰다잉에 관해서는 어떻게 이해하고 어떻게 준비할 것인지 그에 대한 인식은 빈곤하다. 영화에서도 서지인은 자신조차도 죽음을 인정할 수 없어 통제 불가능한 사람이 되고 목사였던 민두홍 또한 자신의 병을 부정하며 극단적인 선택으로 생을 마감한다. 영화는 죽음이 끔찍한 공포나 고통이 아니라 삶의 일부이며 성장의 마지막 단계가 되려면 그 모습은 어때야 하는지를 느끼게 만든다.

ⓒ

ⓒ

보호자 중심인 현재의 시스템을 지적한다. 강박사가 환자들을 극진히 보살피게 된 데에는 과거 아이를 잃은 슬픔 때문인데 환자의 입장에서 끝까지 편안하게 보내주려는 강박사는 종종 보호자 입장에 있는 조박사와 다툼이 발생하기도 한다. 그런 모습에 우리는 환자의 입장이 되어 행동하기 보다는 보호자 입장에서, 그리고 모든 시스템도 보호자 중심으로 돌아가고 있었음을 자각하게 되고 죽음 앞에서 선 환자에 대한 예의가 무엇인지 고민할 수 있다.

‘대전블루스’는 죽음이라는 소재를 통해 삶을 되짚는다. 죽음이란 우리 모두 원하지 않지만 그렇다고 피할 수도 없는 일이다. 심지어 천국에 간다 해도 죽기를 원하는 사람은 없다. 수연이 지인을 데리고 세상 밖 모습을 보여주자 그는 행복해 하고 그런 모습에 관객들은 내게 주어진 시간을 보다 충실하게 살려는 의욕과 기대를 품는다. 우리는 세상을 떠나기 전까지 행복해야 하고 내일의 행복의 위해 오늘을 포기하면 안 된다는 것, 진정한 행복은 다른 사람들에게도 기쁨을 전해주는 것이라는 것은 느낄 수 있다.

ⓒ

ⓒ

최근 우리사회는 정치적으로나 경제적으로 점점 각박해 지고 있다. 여기에 고령화 또한 급속히 진전되고 있다. 잘 먹고 잘 사는 건강한 삶의 가치도 중요하지만 삶을 마무리하는 죽음에 대한 고민도 필요하다. 삶에는 끝이 있기 때문에 의미 있는 시간을 가져야 하며 그 끝을 어떻게 맞이할 것인가도 생각해야 한다. 영화 ‘대전블루스’는 각박한 세상을 살아가고 있는 우리에게 웰다잉이 웰빙의 연장선에 있다는 것을 일깨운다.

ⓒ

ⓒ

양경미 / 한국영상콘텐츠산업연구소장, 영화평론가 film1027@naver.com