[홍종선의 결정적 장면(7-2)] 오징어 게임, ‘K-신파’ 부끄럽지 않다

입력 2021.09.30 13:30

수정 2021.10.01 21:24

게임 상황실, '목소리' 그가 있는 방 ⓒ이하 출처=네이버 블로그 red-paprika

게임 상황실, '목소리' 그가 있는 방 ⓒ이하 출처=네이버 블로그 red-paprika

[홍종선의 결정적 장면(7-1)] 오징어 게임을 위한 ‘용비어천가’…에 이어서

세계 1위, 어떻게 이런 일이 가능했을까를 설명해낼 단 하나의 키워드를 말하긴 어렵다. 이성계가 조선을 세우고 지은 ‘용비어천가’ 이상의 신화를 써도 모자랄 판이다. 다만 영화 ‘기생충’을 봐도, 방탄소년단의 노래를 들어도, 드라마 ‘오징어 게임’을 봐도 명확한 것은 ‘한 발 더 내디딘 차별화’가 읽힌다.

경제적 계층이 사회적 계급이 된 자본주의의 속성을 영화가 ‘기생충’이 처음이 아니었지만, 이질적 계층을 한 집에 몰아넣고 부딪히게 하고 ‘냄새’로 모욕을 주고 분노로 들이받는 아이디어와 장면은 신선했다. 우리가 잊어서는 안 될 꿈과 일상의 소중함을 얘기한 노래는 숱하게 많았으나 가수 개인의 고민과 인생이 소박한 진심으로 소통돼 마음을 깊이 두드렸기에 온 세계에 아미가 발현해 BTS를 지킨다.

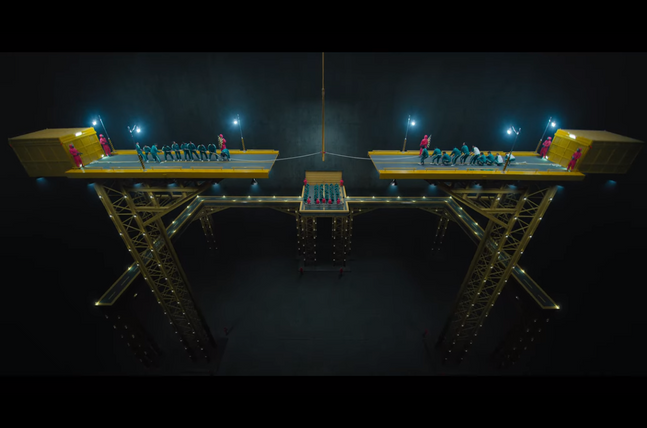

줄다리기. 잔혹한 길로틴 ⓒ

줄다리기. 잔혹한 길로틴 ⓒ

데스 게임을 소재로 한 영상 콘텐츠야 많았지만, 게임 자체의 창의성이 돋보이거나 게임을 치르는 개인의 지적·신체적 능력 차에서 오는 희비의 교차, 게임에 초대된 이유가 점차 드러나며 풀리는 이야기 퍼즐이 흥미로운 경우가 많았다.

‘오징어 게임’을 보면, 게임 자체는 단순하다. 해봤어도 잊고 있었던, 전 세대의 문화가 오롯이 전승되지 못해 몰랐던 이들에게 전통놀이를 상기시키는 기능이 가장 크다 할 만큼 ‘게임 고안’이 제1요소가 아니다. 무궁화꽃이 피었습니다, 설탕 뽑기(달고나), 줄다리기, 구슬치기, 징검다리, 오징어 게임(지역에 따라 오징어 이상)의 6가지 게임을 보노라면 세상살이에 바빠 잊고 지내던 어릴 적 놀이가 떠올라 아련한 추억에 젖고, 드라마를 시청한 지인들과 또 다른 놀이에 무엇들이 있었는지 기억을 더듬게도 된다. 게임에 특별한 우위를 보이는, 혀를 내두르게 할 천재도 강인한 신체 능력의 소유자도 없다. 참가한 이유도 명백하다, 돈이다. 모든 게 깔끔하게 단순하다.

이 사회를 버티고 있는 우리의 각기 다른 사연과 아픔이 참가자들에게 녹아들었다. 게임이 먼저 보이지만 자연스레 사람이 우선해 보이는 드라마다 ⓒ

이 사회를 버티고 있는 우리의 각기 다른 사연과 아픔이 참가자들에게 녹아들었다. 게임이 먼저 보이지만 자연스레 사람이 우선해 보이는 드라마다 ⓒ

심지어 들어오는 건 마음대로여도 나가는 것엔 자유가 없다는 식도 아니다. 주인공 성기훈(이정재 분)을 비롯해 퇴로가 열렸음에도 자진해서 게임 참여를 선택한 이들의 공통점은 ‘빚’을 졌거나 ‘돈’이 필요하다는 것이다. 공통점이 하도 광범위해서 특징이라고 할 수 없을 정도인데, 그들이 무엇을 하다가 빚을 지게 됐고 무엇을 위해 돈이 필요한 상황인지가 철저하게 계산되고 배치됐다.

그 정밀한 기획 속에 우리 사회가 안고 있는 노동자 대량 해고의 사회구조적 문제, 학벌 만능주의의 허울, 가정폭력의 심각성, 이혼과 재혼이 가져올 수 있는 각기 다른 아픔, 종교라는 이름의 두 얼굴, 탈북민의 정착, 이주노동자 차별과 다문화사회의 미래, 초고령사회의 실재, 한탕주의의 폐해, 물질만능주의 만연, 성차별과 약육강식의 현실 등 다양한 난제가 각 캐릭터에 녹아들었다.

덕분에 캐릭터들의 사연도 다채롭고 이야기도 풍성해졌다. 더욱 근본적 성취는 이를 통해 돈이란 무엇인가, 돈이 어떠한 방식으로 우리 인간과 사회를 장악하는가를 잔인할 만큼 선명히 보여준다는 점이다. 자본주의가 어떤 방식으로 현대사회를 작동하고 있는지 이보다 쉽고도 명확하게 설명하기란 쉽지 않을 듯하다.

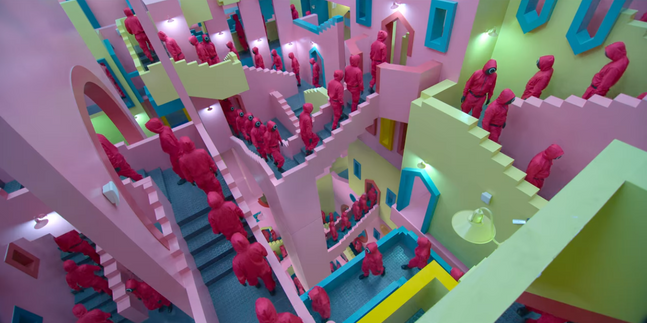

어린이용 게임 속 같은 색채. 동심의 놀이세상에서 빨간 옷을 입고 일하는 ○△□. 그들에게도 계급이 있고 그들도 갇혀 있다 ⓒ

어린이용 게임 속 같은 색채. 동심의 놀이세상에서 빨간 옷을 입고 일하는 ○△□. 그들에게도 계급이 있고 그들도 갇혀 있다 ⓒ

사회적 메시지, 그것도 다층적으로 구조화된 메시지를 우리나라 관객들은 즐긴다. 좋아하는 정도가 아니라 즐길 만큼 고도화된 시청자다. 블록버스터 액션에도 메시지를 심는 건 이제 세계 표준이 되어서 해외 관객들도 더 이상 낯설어하지 않고 심지어 열광한다.

의견이 갈리기 시작하는 부분은 일명 ‘신파’라 불리는 지점이다. 냉정한 한국 시청자는 ‘신파’에 민감하다. 과잉된 감정도 싫고, 그 감정을 소비시키느라 시간을 소모하는 건 못 견딘다. 세계 최강의 데이터 속도에 살아온 우리는 느린 것, 늘어지는 것에 예민하다.

그런데 ‘신파’가 정말 제거되어야 할 요소이기만 할까. 배우들의 연기, 음악, 미술, 특수효과, 편집, 이 모두를 아우르는 연출까지 구멍이 숭숭 뚫렸다면 신파는 짜증을 극대화하고 끝내 분노를 폭발시키는 지점이 된다. 하지만 그 반대의 경우라면, 감독의 실수나 부족한 점이 아니라 연출 의도로 믿어 줘도 좋지 않을까. 우리는 익숙해서 ‘아, 또 신파!’ 열불이 날 수 있지만, 이제 몇 번 접해 보지 않은 해외 관객의 눈에는 ‘차별화된 감성의 깊이’로 다가갈 수 있다. 해외 언론과 누리꾼 댓글이 호평 일색인 데에는 분명 이유가 있다.

나 떨고 있니? 들켜선 안 돼… ⓒ이하 넷플릭스 제공

나 떨고 있니? 들켜선 안 돼… ⓒ이하 넷플릭스 제공

좀 더 구체적으로 얘기해 보자면. 영화 ‘기생충’이 ‘김기택의 난’에서 끝나도 무방할 것이다. 충격적으로 깔끔하게 끝났다고 호평할 수 있다. 그런데 굳이 지하실에 갇힌 아버지 기택(송강호 분)과 아들 기우(최우식 분)는 오랜 시간에 걸쳐 서로의 생사를 확인하고 깜찍한 아이디어로 ‘모르스 부호 편지’를 쓴다.

드라마 ‘오징어 게임’ 역시 조상우(박해수 분)의 “형, 미안해”에서 끝나도 전율이 일 것이다. 하지만 최후 승리자의 ‘그후 1년’을 보여주고 게임 호스트와의 만남이 이뤄지고, 게임 참가자 가족들이 새로운 가족을 형성하는 모습을 보여주고, 보는 내내 예상했으면서도 막상 마주하니 비현실적으로 다가오는 결말을 낸다.

시즌2, 나오지 않을 이유가 없다 ⓒ

시즌2, 나오지 않을 이유가 없다 ⓒ

그 밖에도 짚어내자면 신파라 할 장면들이 곳곳에 있다. 그런데. 그래서, 그런 신파가 있어서 기존의 데스 게임과 다르고 일본이나 미국이나 유럽의 서바이벌 게임과 다르다. 우선은 달라서 호평받는 것이라 해도 믿고 지켜보고 싶다. 향후 그것을 우리만의 문법으로 만들고, 단점은 줄이고 장점을 키워 ‘K-신파’라는 차별화된 재미로 구축해 낼 수 있다. 흉내 내려 해도 어렵고 우리가 유독 잘한다면 버리기보단 시간을 가지고 개선하는 게 답이다. 다 엎어 갈아버리고 뒤늦게 후회하는 일, 또다시 초가지붕이나 지붕 처마의 고드름을 그리워하고 싶지는 않다.