[큐레이터 픽] 캔버스 위의 작곡가, 이주영 화백

입력 2020.08.15 14:47

수정 2020.08.15 14:47

이주영 화백, 소리를 그림으로 그리다 ⓒ

이주영 화백, 소리를 그림으로 그리다 ⓒ

뜨거운 추상미술의 화가 바실리 칸딘스키는 “미술이 대상의 재현을 벗어나면 훨씬 더 재미있지 않을까? 미술의 색채와 형태를 음악의 악보처럼 쓸 수는 없을까? 미술도 음악처럼, 무엇인지는 알 수 없으면서도 즐거움과 감동을 줄 수 없을까?”라는 물음 하나로 20세기 회화역사에 새로운 지평을 열었다.

우리나라에서도 이와 같은 물음을 던진 화백이 있다. 40여 년간 소리를 그림으로 표현한 이주영 화백이다.

어린 시절 이주영 화백의 꿈은 음악가였지만 형편이 여의치 않아 전공하지 못했다. 하지만 음악에 대한 열정의 끈을 놓지 않고 그림으로 옮기고픈 갈망을 계속해서 이어나갔다. 그러한 결과 “소리는 색을 보게 해주고 색은 소리를 듣게 해준다”는 신념이 담긴 작품이 탄생하게 됐다. 화백은 이를 ‘공명’이라고 칭하는데, 단순히 보는 것에 그치지 않고 그 너머로 향해 나아가는 예술 세계를 경험할 수 있다고 말한다.

그는 노랫소리, 피아노, 바이올린, 하프 등 아름다운 선율은 물론 빗소리, 심장박동 소리에 귀를 기울이며 작품 소재로 활용했다. 아름답고 다양하면서도 분명한 소리를 어떻게 하면 그림으로 그려낼 수 있을까에 대한 고민은 어느새 그의 작품 테마로 자리매김하였고, 마치 캔버스 위에 음악을 작곡하듯이 그림과 소리를 일치시키는 작업을 계속해서 이어가고 있다.

오르간협주곡2_40호(100x85)_종이,아크릴릭,캔버스_2018 ⓒ

오르간협주곡2_40호(100x85)_종이,아크릴릭,캔버스_2018 ⓒ

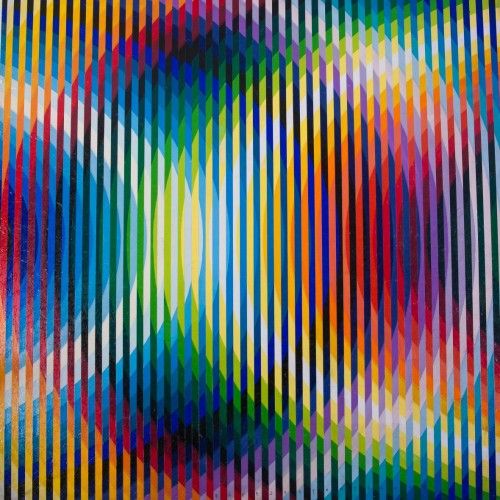

이주영 화백의 작품은 소리의 파장이나 물결의 흐름을 표현하고 시각화하는데, 물감으로 여러 장의 그림을 그린 뒤 가늘게는 3mm까지 잘라 그것을 다시 화면에 붙였다. 돗자리 짜듯이 색채와 형태를 한 가닥씩 붙인 것이다. 작품 <무지개 속으로>와 <오르간 협주곡>을 가까이에서 보면 정교한 붓질과 반듯한 수공이 어디 하나 흠잡을 데가 없어서 회화 그 자체만으로도 충분히 ‘완결’의 느낌을 준다.

빛2_40호(100x80)_아크릴릭,캔버스_2007 ⓒ

빛2_40호(100x80)_아크릴릭,캔버스_2007 ⓒ

또한, 소리를 시각적 조형으로 승화시키는 독창적 화풍을 시적인 색채와 리드미컬 형태가 결합한 작품으로 구현하기도 했다. 이러한 경향은 작품 <빛 2>에서 드러난다. 스케일과 짜임새, 우주적 세계의 탁월한 표현에서 감동이 전해지며 원형의 형태들이 빚어내는 하모니와 입체적 양감은 색다르고 보기 드문 공간감을 구축하고 있다.

이주영 화백의 작품은 단순 회화의 영역에서 멈추지 않고 10여 년에 걸쳐 400여 점을 투사하는 영상으로 제작된 바 있다. 먼저 그림을 슬라이드 필름으로 만들고, 여러 대의 영사기로 투사해 겹쳐진 장면을 다시 촬영해 30분 러닝 타임으로 구성했다. Ray Linch의 앨범 ‘Deep Breakfast’에서 발췌한 곡들의 리듬에 맞춰 해당 영상을 오버랩과 웨이브, 페이드아웃 기법을 활용해 편집, <회화에서 영상으로 영상에서 회화로>라는 작품을 완성했다. 평면의 그림들이 투사한 배음과 공명을 생생한 여운으로 남겨 빛과 소리를 일치시키려 노력한 숭고한 결과물이다.

무지개 속으로_25호(65x65)_종이,아크릴릭,캔버스_2006 ⓒ 이상 갤러리K 제공

무지개 속으로_25호(65x65)_종이,아크릴릭,캔버스_2006 ⓒ 이상 갤러리K 제공

일가를 이룬다는 말이 있다. 미술 분야에서 소리를 그림으로 그리는 자신만의 영역을 이룩한 이주영 화백에게 걸맞은 말이다. 탁월함은 타고 나는 게 아니라는 걸 40년의 땀이 말해 주고 있다.

이주영 화백/ 서울대학교 미술대학 회화과와 단국대학교 교육대학원을 졸업했다. 단국대학교 서양화과 교수를 역임했다. 서울, 미국, 프랑스 등지에서 10여 차례 개인전을 열었고 상파울로 비엔날레 국제전, 프랑스 국제 살롱전 등 20여 회 국제전과 단체전에 참가했다. 현재는 갤러리K 제휴 작가로도 활동 중이다.

ⓒ

ⓒ

글/최영지 갤러리K 큐레이터 c6130@naver.com