“염분 피해 우려 낮다”…환경부, 낙동강 하굿둑 개방 본격 가속

입력 2022.02.10 12:23

수정 2022.02.10 12:23

낙동강물관리위, 기수생태계 복원 방안 의결

대조기(大潮期) 마다 수문 열어 바닷물 유입

시험운영 결과 수질 개선…염분 피해 없어

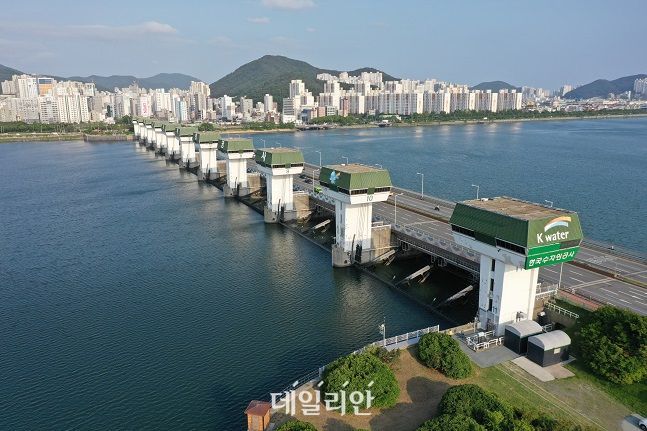

낙동강 하굿둑 전경. ⓒ한국수자원공사

낙동강 하굿둑 전경. ⓒ한국수자원공사

“낙동강 하구 복원 사례는 하굿둑 기능을 유지하는 동시에 기수생태계를 복원하는 세계에서 손꼽히는 선도적인 사례다. 앞으로도 정부와 지자체, 시민사회와 전문가 등이 함께 지혜를 모아 인간과 자연이 공존하는 하구복원의 전 세계 모범사례가 되도록 노력하겠다.” - 한정애 환경부 장관.

2년 넘게 시범 운영을 진행해 온 낙동강 하굿둑 생태계 복원 사업이 속도를 높이게 됐다. 그동안 염분 유입에 따른 농·어업 피해 우려로 시범 운영만 해 오다 하굿둑 건설 35년 만에 사실상 상시 개방을 추진하기로 한 것이다.

환경부는 10일 낙동강유역물위원회에서 ‘낙동강 하구 기수 생태계 복원방안’을 의결했다고 밝혔다. 이날 의결한 생태계 복원방안에는 크게 4가지 내용을 담고 있다.

먼저 하굿둑 상류 기수생태계 복원을 위해 안정적인 기수역(汽水域, brackish water zone) 조성이다. 체계적인 생태복원 사업을 추진하는 동시에 이로 인한 변화 관측을 강화한다.

환경부와 한국수자원공사 등은 바닷물 유입 기간을 대폭 늘리기로 했다. 시범 운영 기간 한시적으로 열었던 수문을 매월 대조기마다 연다. 대조기는 밀물 수위가 가장 높은 시기로 매달 음력 15일과 30일 무렵이다. 매달 2차례 이상 하굿둑을 개방한다는 의미다.

다만 강물 내 염분 농도 상승을 우려해 하굿둑 기준 상류 12km까지만 바닷물이 유입되도록 조정한다. 낙동강 경우 부산과 경남 양산, 밀양 등 주변 지역에서 농업용수와 식수 원수(原水)로 사용하고 있어 하굿둑 개방에 따른 염분 피해 우려가 지속해서 제기돼 왔다.

환경부는 “바닷물 유입 기간은 확대하되 낙동강 하류지역 농·공·생활용수 공급에 문제가 없도록 하굿둑 상류 15km 이내로 기수역을 조성하며 수질과 생태 변화를 관찰할 예정”이라고 설명했다.

바닷물 유입에 따른 염분피해를 방지하고 서낙동강 유역 환경 개선도 이번 생태계 복원방안 내용 가운데 하나다. 하천·토양·지하수 염분 변화 관측을 강화하고 결과를 공개해 관계기관·전문가·주민 등이 함께 평가·논의한다.

서낙동강 유역 염분 유입을 원천 차단하고 안정적인 용수 공급을 위해 대저수문과 운하천 시설개선에 나선다. 대저수문은 1934년 동낙동강과 서낙동강이 나눠지는 분기점에 건설한 수문으로 관개용수 조절과 선박 출입, 홍수 방지 조절 기능을 한다.

염분피해가 발생할 경우 관계기관 지원아래 양수기와 급수차 등을 활용한 농업용수 비상공급 조처도 준비했다. 피해에 대해서는 환경분쟁조정제도를 거쳐 구제 방안도 마련할 예정이다. 이와 함께 에코델타시티, 명지국제신도시 등 인근 지역 중장기 도시계획과 수계 하천정비 사업 등 종합 대책도 준비 중이다.

낙동강 하구 기수생태계 복원성과를 활용·확산하기 위한 방안도 모색한다. 지역사회를 중심으로 낙동강 하구포럼(가칭)을 구성해 ▲기수생태계 복원 방향 ▲하구 생태관광 활성화 방안 ▲농·어민 상생 및 소득증대 지원방안 등 다양한 주제를 논의한다.

낙동강 하굿둑 개방에 따른 해수유입 시뮬레이션 장면. ⓒ장정욱 기자

낙동강 하굿둑 개방에 따른 해수유입 시뮬레이션 장면. ⓒ장정욱 기자

낙동강 재첩 ‘부활’ 기대…금강·영산강 등에도 영향

하천·하구·연안 관계기관 협력을 강화하고 법과 제도적 기반 정비에 나선다. 환경부와 해양수산부, 부산시, 한국수자원공사, 한국농어촌공사 등이 각각 관리하는 하천·하구·연안 지역 환경·시설 등에 대한 정보 공유와 운영 협력을 강화해 기수생태계 복원 사업 효율성을 끌어올릴 계획이다.

이럿듯 환경부 등이 하굿둑 개방 속도를 높이는 가장 큰 이유는 낙동강 수질 악화 때문이다. 낙동강 하구는 과거 섬진강을 능가할 정도로 재첩이 많이 생산되던 곳이다. 하굿둑 건설 이후 재첩은 자취를 감췄고, 수질 악화로 생활용수 사용마저 어려워지면서 2000년대 중반 부산시가 개방 계획을 먼저 밝혔다.

환경부는 하굿둑 개방이 낙동강 수질 개선은 물론 기수역 생태계 복원에 큰 도움이 될 것으로 기대하고 있다. 지난 2019년 첫 시험 개방 이후 모두 6차례 수문을 열어 환경 변화를 검토한 결과 생태 환경 개선을 눈으로 확인할 만큼 달라졌기 때문이다.

하굿둑 개방 전 찾아보기 힘들었던 뱀장어와 농어, 문절망둑 같은 바닷물고기가 늘었고 숭어도 돌아왔다. 이런 수생태계 변화는 낙동강 하구에 위치한 을숙도 철새도래지(천연기념물 제179호)에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대된다.

시범 운영 기간 걱정했던 염분 피해는 발생하지 않았다. 낙동강하구둑통합운영센터가 염분·수위·수질·유속 등을 지속해서 살핀 결과 농경지 지하수 등에 염분 변화가 확인되지 않았다. 하굿둑에서 8km 구간까지 강물 속 염분이 확인되긴 했으나 우려할 수준은 아니었다. 접수된 농민 피해 사례도 없었다.

이번 낙동강 하구 기수 생태계 복원방안 추진 결과는 차후 금강과 영산강 등 다른 지역 하둣둑 개방 요구로 이어질 가능성이 높다. 충남도와 전남도 등은 지난해 금강과 영산강 생태 복원을 위한 논의를 시작한 상태다.

환경부는 “이달 중순부터 하굿둑 상류로 바닷물 유입을 시작해 연말까지 연중 자연상태에 가깝게 기수역을 조성하고 이에 따른 상·하류 생태·환경·시설 영향을 지속해서 관측할 예정”이라고 말했다.

이진애 낙동강유역물관리위원장은 “이번 낙동강 하구 기수생태계 복원방안 의결로 낙동강 하구가 가진 소중한 자연성의 가치가 회복할 수 있는 계기가 되길 바란다”며 “아울러 농·공·생활용수 확보에 문제가 없도록 관련 기관들의 적극적인 협조를 당부한다”고 말했다.

낙동강 하굿둑 일대 생태공원 모습. ⓒ장정욱 기자

낙동강 하굿둑 일대 생태공원 모습. ⓒ장정욱 기자