전경련 “美 델라웨어주처럼 회사법에 기업 경영 자유 보장해야”

입력 2021.11.11 06:00

수정 2021.11.11 02:30

다중대표소송 등 국내서 주주 권한 강화 제도만 도입 활발

투기자본 공격 대비 방어수단이나 기업가정신 고취 반영 안돼

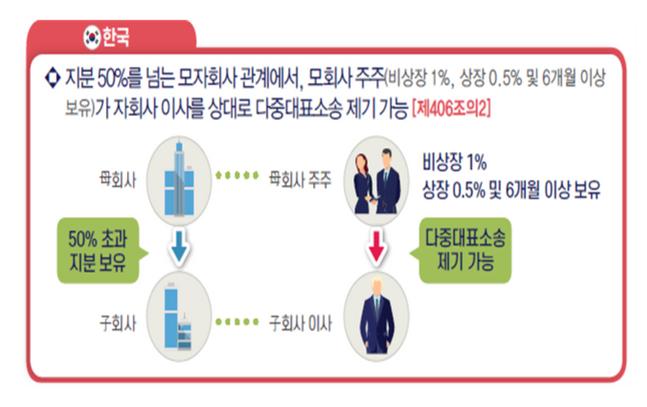

다중대표소송 개념도.ⓒ전국경제인연합회

다중대표소송 개념도.ⓒ전국경제인연합회

국내에서 회사법이 기업하기 좋은 환경을 만들기보다 기업 경영활동을 감시하고 규제하는 처벌법이 되고 있는 가운데 미국 델라웨어주처럼 기업의 자유로운 경영활동이 보장되는 방향으로 법·제도가 개선돼야 한다는 지적이 제기됐다.

전국경제인연합회는 11일 국내에서는 주주 권한을 강화하는 제도가 속속 도입된 반면 투기자본 공격에 대비할 수 있는 경영권 방어수단이나 기업가정신을 고취시킬 수 있는 경영판단원칙은 여전히 반영이 안 되고 있다며 이같이 주장했다.

전경련은 각국 회사법의 모범 기준으로 자리잡은 델라웨어주 회사법의 특징을 우리 회사법과 비교하면 이같은 차이가 극명하게 드러난다고 설명했다.

델라웨어주는 지난해 포춘 500대 기업 중 67.8%(339개사), 지난 2019년에 나스닥이나 뉴욕증권거래소에 상장한 147개사 중 88.4%(130개사)가 법인을 설립할 정도로 기업들이 선호하는 지역이다. 애플‧아마존‧알파뱃‧뒤퐁 등 세계적인 기업들의 본사가 인구 100만명에 불과한 델라웨어주에 몰려 있다.

이러한 기업유인 효과는 기업 친화적인 환경과 회사법에 기인한다는 것이 전경련의 설명이다. 델라웨어주 회사법은 기업의 자유로운 지배구조와 경영활동을 보장하며 미국 모범회사법(MBCA‧Model Business Corporation Act)의 근간이 되고 있다. MBCA는 미국 변호사협회가 기초한 모범회사법전으로 24개 주에서 채택됐다.

전경련은 델라웨어주와 국내에서 적용되는 회사법을 비교했을때 지배구조 구성이나 경영자에 대한 권한과 책임 등이 극명하게 대비된다고 설명했다.

‘대주주 의결권 3%’ 제한 제도는 델라웨어주뿐만 아니라 전 세계 어디에도 없는, 국내 유일의 규정이다. 대주주 영향력을 차단한다는 명목으로 발행주식 총수의 3%를 초과하는 주식은 의결권을 강제로 제한하는 것으로 이 때문에 주총에서 감사위원을 선출할 때 3%를 초과하는 주식은 의결권 행사가 금지된다.

기업의 이사회를 구성하는 방식도 뚜렷한 차이를 보인다. 델라웨어주는 이사회 구성시 이사가 1명 이상이면 되고 나머지는 기업 재량에 맡긴다. 그러나 국내에서는 이사를 3명 이상 둬야 하고 감사를 두지 않는 경우 이사회 산하 감사위원회를 의무적으로 설치해야 한다. 이와달리 델라웨어주 회사법은 감사위원회에 대한 규정이 아예 없고 미국 증권거래위원회(SEC) 상장 요건으로만 적용된다.

특히 한국은 자산 2조원 이상 상장회사 관련 규정이 더욱 엄격해 이사회는 이사 3명 이상이되 3분의 2 이상을 사외이사로 둬야 한다. 또 감사위원 1명 이상을 주주총회에서 분리선출해야 한다. 델라웨어주 회사법에는 기업 규모에 따른 별도의 차등 규정이 없다.

사외이사의 자격요건에 대해 국내 회사법은 법과 시행령에 총 21건의 결격사유를 규정하고 있다. 델라웨어주 회사법에는 이사회 구성을 기업에게 맡기기 때문에 이사 자격이나 결격사유에 대한 규정도 없다.

이사의 경영책임에 대해서도 상반된다. 델라웨어 주에는 정관에 포괄적인 면제를 허용하는 반면 국내에서는 제한적 감경만 허용된다.

이사가 내린 경영상의 판단에 대해 사후적으로 그 책임을 묻고 회사에 끼친 손해를 배상하도록 요구하는 조항이 델라웨어주 회사법에는 없다. 오히려 이사가 고의적으로 법령을 위반하거나 부당한 사익을 취한 것이 아니라면 정관을 통해 이사의 경영책임을 포괄적으로 면제해주는 규정이 있다.

반면 한국의 경우, 이사가 델라웨어주에서와 같이 면책을 받기 위해서는 주주 전원의 동의를 얻어야 한다. 지난 2분기말 현재 주주 수가 450만명을 넘는 삼성전자 같은 경우를 감안하면 비현실적인 조항이다.

이사의 경영상의 판단을 존중하는 태도 역시 큰 차이를 보인다. 델라웨어주는 이사가 선관의무를 다하고 권한 내에서 행위를 했다면 비록 회사에 손해가 발생해도 개인적 책임을 부담하지 않는다는 경영판단원칙(Business Judgement Rule)을 지난 1988년에 처음 판례로 수립했가.

이는 이후 법원에서 이사의 경영책임을 판단하는 일관된 기준이 되고 있다. 이와달리 한국은 지난 2004년 7월 22일 대법원 판결에서 처음 인용된 이래 2015년까지 경영판단원칙이 적용된 대법원 판결은 37건에 불과하다.

경영권 방어장치 허용에서도 차이가 있다. 델라웨어주에서는정관에 따라 이사회가 주식의 내용과 조건을 자유롭게 설계하고 발행하는 것이 가능하다.

이에따라 포이즌필(Poison Pill)과 차등의결권 등 다양한 경영권 방어수단이 허용된다. 포이즌필은 적대적 인수합병(M&A) 공격시 공격세력의 지분을 희석시키거나 인수 비용을 급등시켜 경영권을 방어할 수 있게 해주는 주식을 말한다. 차등의결권은 일부 주식에 특별히 많은 수의 의결권을 부여해 해당 주식 보유자의 경영권을 강화하는 장치다.

그러나 국내에서는 주주평등 원칙에 따라 1주 1의결권만 허용하기 때문에 이런 방어수단이 아예 불가능하다.

자회사 이사가 임무를 게을리 하거나 불법행위를 저질러 자회사에 손해를 입힌 경우, 모회사의 주주가 자회사 이사를 상대로 법적 책임을 묻는 다중대표소송의 경우도 델라웨어주에서는 명문규정 없는 반면 국내에서는 지난해 상법 개정으로 도입됐다. 국내에서는 지난해 상법 개정으로 감사위원 분리선출이나 다중대표소송 등 주주 권한을 강화하는 제도가 속속 도입된 바 있다.

델라웨어주 회사법에는 다중대표소송에 대한 규정이 없고 다만 판례로 모회사가 자회사의 지분 100%를 보유하는 등 자회사를 독립된 회사로 인정하기 어려운 경우에 한해 극히 예외적으로 허용한다.

반면 국내에서는 지난해 상법 개정을 통해, 지분 50%를 초과하는 모자회사 관계에서 모회사 주주가 자회사 이사를 상대로 다중대표소송을 제기하는 것을 허용했다. 국내 다중대표소송 요건이 미국보다 훨씬 느슨하기 때문에 이를 투기자본이 이용할 경우 경영권을 위협받는 상황이 나올 수 있다는 것이 전경련의 지적이다.

유환익 전경련 기업제도실장은 “국내 상법이 지난 1962년 1인당 국내총생산(GDP) 100달러 시대에 제정돼 지금 변화된 기업경영 활동에 맞지 않는 조항들이 많다”며 “기업가들의 과감한 투자를 유도하고 기업 성장을 통해 주주가치가 실현될 수 있는 방향으로 전면 재편해야 한다”고 강조했다.